浪華写真倶楽部と祖父「アヴァン・ギャルド」 |

||||

昔、我家の玄関に「絵画のような写真」が飾られていた。その作者、祖父の中藤敦は、戦前、前衛写真の盛んな大阪のアマチュア写真倶楽部に属していた。私が7歳の時に亡くなった祖父とはどんな人物だったのだろう?残された報道写真やゴム印画と数人の風化しつつある記憶から始まった写真人祖父さがしは、最初は結構おもしろいものだった。 祖父の記録をを知ることは、親族の関係を知り、最終的には自分を知ることなのだろうか。記録を記憶へ

浪華写真倶楽部と祖父「アヴァン・ギャルド」 |

||||

|

|

|

||

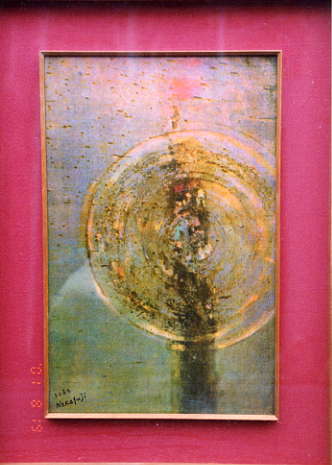

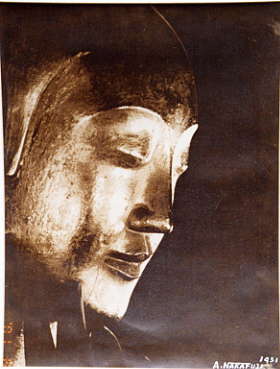

| 展覧会案内はがきからスキャン | 作品を近影 | 作品を近影 | ||

作品の幾つかは、横浜美術館、東京写真美術館に寄贈されている。

*作品の著作権は、遺族にあります。その扱いは日本の著作権法に従い、保護されます。「電子収蔵品」の目的は美術振興と日本写真史のための情報公開で、画面上での個人的な閲覧をこえる行為(無断で一部またはすべての内容を複製して頒布する等)は禁じます。

■ 中藤 敦(旧姓 山口) の略歴(Nakafuj Atushi) 1902年~1966年(明治35年~昭和41年)

![]() 同時代の著名な写真家たち

同時代の著名な写真家たち

![]() 1930年代に創刊された写真雑誌

1930年代に創刊された写真雑誌

作品

| ・ | 「写真週報」内閣情報部 東京 265号 1943年3月31日 「お召しがあるまで鍛える軍用保護馬四月七日愛馬の日」撮影中藤敦 |

|---|---|

| ・ | 「報道写真」写真協会出版部 東京 3巻1号 1943年1月 グラフのページ勅題「農村新年」撮影:濱谷浩、中藤敦、石束長一郎, 1p-3 |

浪華写真倶楽部会報 第10号(昭和39-41年)中藤敦氏追悼「浪」出版記念号 1967

浪華写真倶楽部会報 第3号 小石清、花和銀吾追悼号 1957.4-12 (S.33.3発行)

浪華会報 復刊 1955 1-2

福森白洋、安井仲治、桑田一郎三氏追悼号 会報 1943.6

| ■中藤 まつゑ 1906(M39).9.15~ 1997(H10).12.16 中藤敦の妻 |

| 浪華写真倶楽部入会、花火の写真を中心に全国へ撮影旅行。 | |

| 1976年 | 第一回木村伊兵衛写真賞に「極楽浄土」という作品群で最終候補にノミネートされた。 最終候補者 佐々木崑、中藤まつゑ、平地勲、馬渕直哉の4名、選考委員 伊奈信男、五木寛之、篠山季信、渡辺勉、岡見璋。 第一回木村伊兵衛賞受賞作品 「村へ」北井一夫 篠山紀信氏から心温まる励ましの言葉を「アサヒカメラ」誌上で戴いていた。 アサヒカメラ1976年4月増刊(61巻5号)「現代の写真’76」に三つの表現(中藤まつゑ、平地勲、川人忠幸)として写真展「極楽浄土」が掲載。 |

| その後「花火」を中心に作品を残した。サロンなどで個展開催。 | |

| 1997年 | 死去。セブンスデー・アドベント大阪東部教会にて葬儀。教会の礎として72年間の信仰を全うし、12月16日永眠。享年92歳 本当のベジタリアンであった。 |

中藤まつゑ木村伊兵衛賞ノミネートの評

「対象に対する目が澄んでいて素直であった。」-篠山紀信

「作者の清らかに澄んだ視点と現実の存在感との率直な出会いがみられて、これこそ写真というすがすがしさがある。」-渡辺勉(写真評論家)

大阪砲兵工

天沼学院 セブンスデーアドベント教団の戦前の神学校

セブンスデー・アドベント教団(略称SDA) Seventh-Day Adventist

土曜日を安息日として礼拝を行う。健康に気を配る。第2次世界大戦中に治安維持法違反で全教職と有力信徒が検挙され、戦後に再建された。三育学院、三育フーズ

浪華写真倶楽部・・・・・・1904(明治37.1.9) 桑田正三郎、石井吉之助により設立発表創立された、日本で一番古い写真クラブ 機関誌「写真界」昭和3年休刊 昭和4年「会報」創刊 大正期にかけてはピクトリアリズムを志向、昭和初期、新興写真運動の中心グループへと急変、シュルレアリスム的傾向を加えた前衛写真運動を繰り広げた。

日本写真サロン・・・・・・・全日本写真連盟は、大正15年に創設された写真愛好家の団体で、朝日新聞社が後援する全国的な組織。日本写真サロンは全日本写真連盟が主催する。

日本写真美術展 (日写美展) 毎日新聞社主催

発足は大正14年秋。昭和15年の第16回展まで続く。戦争等で8年間の一時中断、空白の後、昭和25年第17回展として復活。その後、「毎日写真コンテスト」と名称を変えて、現在まで続いている毎日新聞社の主催するコンテスト。新聞社の主催するコンテストとして高い評価を受けている。内閣総理大臣賞。文部科学大臣奨励賞。毎日新聞社賞などあり。 日本報道写真連盟

木村伊兵衛写真賞・・・日本の写真界の発展に寄与した第一人者である故木村伊兵衛氏の業績を記念するために朝日新聞社が創設した賞(1976~)。 この賞は毎年、写真の制作、発表活動において優れた成果をあげた新人に贈られる。

ピグメント印画法・・・・・重クロム酸塩の感光作用を利用して、印画紙の銀画像を顔料(ピグメント)に置き換える方法。ゴム印画法、プロムオイル法などがある。画面を自由に改変して、絵画的な効果を生むことができるので、ピクトリアリズム(絵画主義)時代の代表的技法として広く用いられた。

ゴム印画法・・・・・・ニカワ状にした重クロム酸カリなどが光の強弱により固まり、水に溶けにくくなる性質を使った印画法。本来は太陽光線で焼き付けるが、中藤敦は水銀灯で焼き付ける方法を考案した。水銀灯で焼き付けることにより光量が一定となり、多彩な表現がなされた。

国際写真サロン

・・・・・・

日本報道写真協会

| ご意見/ご感想はこちらまで |